Quelles sont les régions de France les plus touchées par les fissures ?

En France, environ 10,4 millions d’habitations sont situées dans des zones exposées au phénomène des maisons fissurées, principalement en raison du retrait-gonflement des argiles (RGA). Ce risque géotechnique s’accentue rapidement avec l’intensification des épisodes de sécheresse.

Selon une étude prospective de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) et Météo-France, les sécheresses d’ampleur exceptionnelle comme celles de 2003 ou 2022 pourraient devenir beaucoup plus fréquentes d’ici 2050 dans le scénario climatique pessimiste (RCP 8.5).

Le Haut Conseil pour le Climat rappelle également que le RGA figure parmi les principaux risques structurels liés au changement climatique, en raison de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses.

Effet des cycles de retrait-gonflement des argiles (RGA)

Le RGA est provoqué par les cycles d’assèchement et de réhydratation des sols argileux. En période de sécheresse, ces sols se rétractent, puis se dilatent en phase de réhydratation, générant des mouvements différentiels qui fragilisent les fondations des bâtiments.

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) estime que 48 % du territoire français est classé en exposition moyenne ou forte au RGA. Les zones présentant des couches argileuses superficielles sont particulièrement vulnérables.

Classement des départements et régions les plus touchés

Les chiffres collectés et analysés dans le cadre du rapport « Maisons fissurées : 20 millions de Français exposés, beaucoup plus à l’avenir » publié en 2024 par l’association Conséquences (avec le soutien de la start-up Callendar), permettent d’établir un classement révélateur des contrastes territoriaux. Ce travail met en lumière les zones critiques actuelles et celles à surveiller d’ici 2050.

Les 5 départements affichant les plus fortes progressions

Entre les deux périodes « 1989-2005 » et « 2006-2022 », certains départements ont connu une augmentation vertigineuse des sinistres liés au RGA :

- Haute-Marne : +1 132 %

- Gard : +1 032 %

- Loire : +738 %

- Haute-Saône : +638 %

- Bas-Rhin : +568 %

Ces hausses spectaculaires s’expliquent par une combinaison de facteurs : des sécheresses estivales de plus en plus fréquentes et intenses, une urbanisation rapide qui fragilise les sols et des caractéristiques géologiques locales avec des terrains argileux sensibles aux variations hydriques.

La végétation joue également un rôle déterminant : en période de sécheresse, les racines des arbres exercent une “turbosuccion” qui accentue localement l’assèchement des sols, provoquant des retraits différentiels parfois plus importants que ceux induits par le climat seul.

Les travaux du CSTB (2014) et de la recherche académique récente montrent que l’interaction argile–végétation–hydrotropisme constitue un facteur sinistrant à part entière. Ignorer cet effet conduit parfois à des solutions partielles et à des sinistres dits “de seconde génération”.

Dans certaines zones, l’ancienneté du bâti et l’absence de techniques constructives adaptées renforcent encore la vulnérabilité des ouvrages.

Les 5 régions où la population est la plus exposée

Certaines régions concentrent une part particulièrement élevée de leur population en zones d’aléa moyen ou fort au retrait-gonflement des argiles. Selon l’étude Conséquences/Callendar (2024), basée sur les données de la CCR et de l’INSEE, les habitants concernés représentent :

- Centre-Val de Loire : 67 %

- Occitanie : 49 %

- Nouvelle-Aquitaine : 46,8 %

- Bourgogne-Franche-Comté : 44 %

- Provence-Alpes-Côte d’Azur : 39 %

Ces pourcentages s’expriment en nombre d’habitants exposés. En l’absence de statistiques publiques harmonisées par logements, ils peuvent être considérés comme représentatifs de la proportion d’habitations concernées, même si des écarts existent selon la densité du bâti et la typologie régionale.

La Normandie et la région Auvergne-Rhône-Alpes font partie des moins touchées, mais ne seront pas épargnées par l’intensification des phénomènes aggravant le risque RGA. Par exemple, la Bretagne, actuellement la moins impactée (3 %), pourrait voir le nombre de sinistres plus que doubler d’ici 2050.

Projections à l’horizon 2050

Ces données rétrospectives permettent de mesurer l’ampleur du phénomène. Mais au-delà des constats passés, les études prospectives mettent en évidence une aggravation attendue du risque dans les prochaines décennies.

Les projections à l’horizon 2050 s’appuient notamment sur l’étude « Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à horizon 2050 », publiée en octobre 2023 par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) en partenariat avec Météo-France.

Ce rapport estime que, dans le scénario climatique pessimiste (RCP 8.5), la sinistralité totale pourrait augmenter d’environ +40 % d’ici 2050 du seul fait du changement climatique, et jusqu’à +60 % si l’on intègre l’évolution des enjeux assurés (densification du bâti, valeur des biens).

La sécheresse géotechnique liée au retrait-gonflement des argiles y est identifiée comme l’un des périls majeurs, tant par son poids actuel dans les indemnisations que par sa croissance attendue dans les décennies à venir.

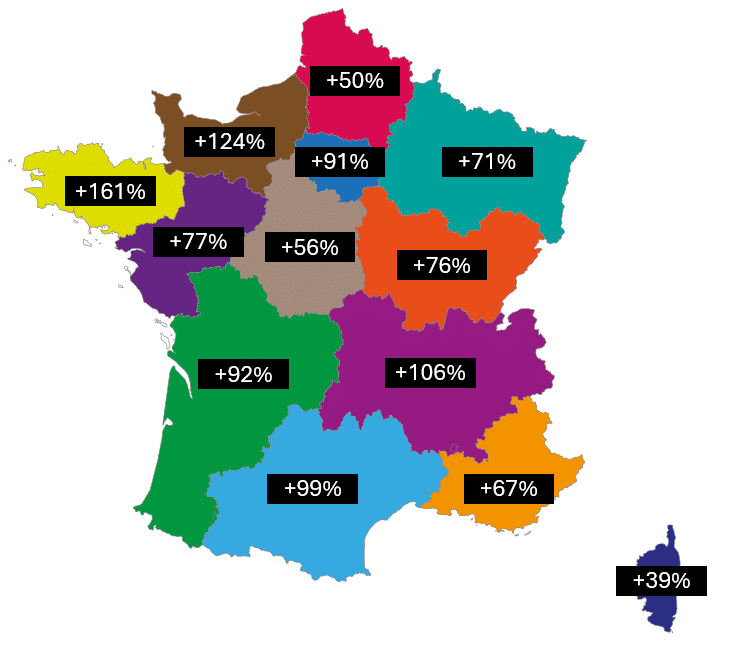

De leur côté, les projections régionales publiées par l’association Conséquences (2024, avec Callendar), basées sur les données de la CCR et de l’INSEE, estiment que certaines régions pourraient connaître des augmentations particulièrement marquées d’ici 2050 :

- Bretagne : +161 %

- Normandie : +124 %

- Auvergne-Rhône-Alpes : +106 %

- Île-de-France : +91 %

- Occitanie : +99 %

À cette échéance, de nouveaux paramètres entrent en jeu. L’évolution des pratiques agricoles, l’artificialisation des sols, la densification urbaine et l’apparition de microclimats locaux accentuent les contraintes structurelles et géotechniques.

Ces tendances soulignent la nécessité de surveiller rigoureusement les ouvrages et de se doter d’outils de mesure adaptés pour anticiper les désordres dans des régions jusqu’ici peu concernées.

Surveiller les fissures : solutions techniques Saugnac Jauges

La surveillance permet de détecter l’activité d’une fissure et d’évaluer si elle traduit un désordre évolutif. Saugnac Jauges, expert en instruments de mesure pour la surveillance des fissures et mouvements structurels, propose toute une gamme de solutions pour accompagner les professionnels dans leurs diagnostics.

Jauges avec relevé manuel

Les fissures liées au retrait-gonflement des argiles présentent des variations saisonnières qui peuvent compliquer leur interprétation. Pour distinguer les cycles d’un désordre évolutif, il est indispensable de disposer de mesures régulières et précises.

La jauge mécanique G2 permet d’enregistrer graphiquement les amplitudes maximales et minimales des mouvements d’ouverture et de fermeture, même en l’absence de relevés fréquents. Elle constitue ainsi un outil fiable pour suivre l’évolution d’une fissure dans le temps.

De façon générale, toutes les jauges Saugnac permettent de surveiller les variations à condition de réaliser des relevés manuels réguliers.

Jauges avec relevé automatique

Dans les cas les plus critiques ou difficiles d’accès, Saugnac propose également des solutions connectées permettant un suivi automatique des fissures.

Ces dispositifs assurent une surveillance en continu, sans intervention humaine, et transmettent directement les données vers une plateforme dédiée. Ces solutions intègrent en plus des capteurs de température (et d’humidité) ambiante afin de corréler l’évolution des désordres avec les conditions climatiques. Elles offrent ainsi aux professionnels un diagnostic plus fiable et un gain de temps significatif.

Le fissuromètre connecté R1 mesure l’évolution de l’ouverture des fissures et transmet automatiquement les données vers une plateforme dédiée. Compact et étanche (IP66), il est conçu pour résister aux conditions extérieures et suivre les variations sans intervention humaine.

L’inclinomètre connecté R5, quant à lui, permet de détecter d’éventuelles inclinaisons ou basculements d’éléments structurels liés à des mouvements différentiels du sol. Bien qu’il soit plus spécifique, il peut être utile dans certains cas où les tassements différentiels induisent une déformation globale des structures.

L’application de suivi Saugnac

L’ensemble des données issues des jauges et capteurs est regroupé dans une application dédiée, facilitant la visualisation des courbes d’évolution, la programmation de seuils d’alerte et le partage des relevés entre techniciens et bureaux d’études. Cet outil numérique vient compléter les dispositifs de terrain pour assurer un diagnostic fiable et un suivi rigoureux.

– utilisateur : saugnacdemo@gmail.com,

– mot de passe : saugnac